“경기가 안 좋아졌어.” “요즘 진짜 불황이야.”

이 말, 언제 들어도 익숙합니다. 이상한 일입니다.

10년 전에도, 20년 전에도 불황이라는 말은 있었고

지금도 여전히 반복되고 있죠.

그런데 신기하게도 우리가 그렇게 ‘불황’이라고 말할 때조차

커피숍엔 자리가 없고, 주말의 백화점은 인산인해였으며

거리엔 여전히 활기가 있었습니다.

그러던 어느 날부터였을까요?

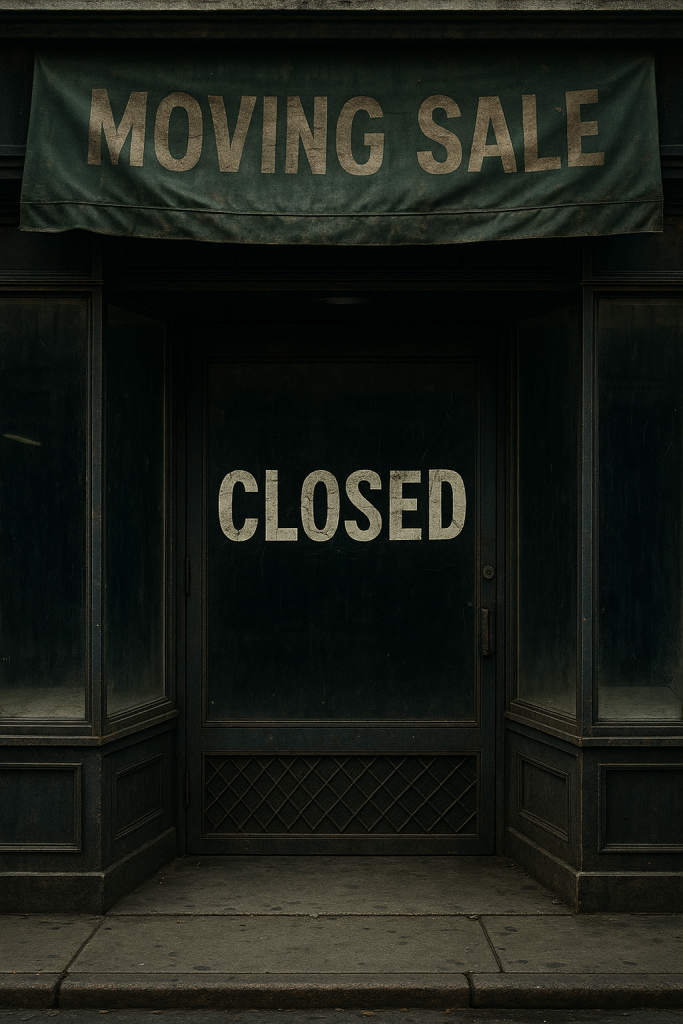

거리의 불빛은 점점 흐려졌고, 사람들은 사라졌습니다.

우리는 ‘돈이 사라졌다’고 말하지만,

정말 그럴까요?

아니요. 돈은 사라지지 않았습니다.

돈은 흐르는 방향을 바꿨을 뿐입니다.

이제 돈은 더 이상 거리를 돌지 않습니다.

화면 속, 클릭 속, 플랫폼 속으로 들어갔습니다.

그 변화의 흐름을 따라가보면,

어쩌면 우리도 ‘불황’이라는 말 대신

‘변화’라는 말을 꺼낼 수 있을지도 모릅니다.

⚙️ 주인공의 기능 – 돈의 흐름을 바꾼 디지털 혁명

1997년 IMF 외환위기:

거리는 불황을 맞았지만, 여전히 오프라인에서 돈이 돌던 시대.2002년 월드컵과 소비 회복:

거리의 활력이 다시 살아났고, 카드 사용, 해외여행은 늘어났습니다.2008년 미국발 금융위기:

경제 충격은 컸지만, 거리엔 여전히 사람들이 있었고

대기업과 중소기업 간의 격차가 본격적으로 벌어지기 시작했습니다.2010년 스마트폰 등장:

이제 돈은 거리에서 화면 속으로 흐르기 시작했습니다.

쇼핑은 쿠팡, 식사는 배달의민족, 영상은 넷플릭스, 소통은 카카오톡.2020년 코로나 팬데믹:

모든 것이 디지털 전환되었습니다.

오프라인은 멈췄고, 온라인이 기본값이 되었습니다.

이제 돈은 쿠팡, 네이버, 애플, 유튜브, 인스타그램 속에서 흐릅니다.

거리의 불빛은 꺼졌지만, 플랫폼 속의 서버는 과열되고 있습니다.

1. 1997년 – IMF 외환위기, 거리의 불빛은 꺼지지 않았다

1. 1997년 – IMF 외환위기, 거리의 불빛은 꺼지지 않았다

1997년.

한국 경제에 커다란 균열이 일어난 해였다.

‘IMF’라는 무게감 있는 세 글자가

모든 국민의 머릿속에 각인되던 순간.

그 시절, 수많은 기업이 무너졌고

평생직장의 신화가 산산이 부서졌으며,

자살률은 급등했고, 실업률은 7%를 넘어섰다.

그러나 놀라운 건, 그 와중에도 거리의 불빛은 꺼지지 않았다는 사실이다.

사람들은 여전히 시장을 오가고,

마트에서 장을 보고, 백화점에서 물건을 샀다.

즉, 돈은 여전히 ‘보이는 공간’,

**‘거리와 사람의 발걸음’**을 따라 흐르고 있었다.

불황은 있었지만, 그 불황조차 오프라인에서 돈이 도는 구조 안에서 견뎌냈던 것이다.

2. 2002년 – 월드컵과 소비의 폭발

시간은 조금씩 경제를 회복시켰다.

그리고 2002년, 거리엔 다시 희망의 붉은 물결이 넘쳤다.

월드컵 4강 신화.

모두가 하나 되어 외치던 그 함성은 단순한 스포츠 이벤트를 넘어

소비 심리의 폭발적 부활을 불러왔다.

그해 한국의 카드 사용액은 두 배 가까이 뛰었고,

해외여행 인구는 천만 명을 넘었다.

거리의 가게들은 다시 북적였고,

사람들은 지갑을 열 준비가 되었다고 말하듯 소비를 이어갔다.

이때까지도 돈은 거리 위를 걸었다.

사람의 발걸음이 닿는 곳에, 돈도 머물렀다.

3. 2008년 – 금융위기, 균열의 시작

그러나 평온은 오래 가지 않았다.

2008년, 미국에서 시작된 금융위기.

서브프라임 모기지라는 다소 낯선 이름의 뇌관이 터졌고,

그 파장은 세계를 휘청이게 했다.

부동산 거품은 무너졌고,

수많은 은행과 금융기관들이 연쇄 파산했다.

전 세계 주식은 폭락했고,

경제는 다시 위기를 맞았다.

한국 역시 흔들렸지만,

거리의 생명은 아직 죽지 않았다.

물론 대기업은 살아남았고,

중소기업과 자영업은 하루하루가 생존의 전쟁이었다.

그러나 여전히 돈은 가게와 시장, 거리와 상점을 중심으로 돌고 있었다.

격차는 벌어지기 시작했지만, 구조 자체는 바뀌지 않았다.

4. 2010년 – 스마트폰의 등장, 손끝으로 흐르는 돈

그리고, 세상을 완전히 바꿔놓은 ‘작은 물건’이 등장한다.

스티브 잡스가 세상에 꺼낸 그 유명한 아이폰.

스마트폰이라는 혁신이 우리 일상에 들어온 순간이었다.

이 기계 하나는,

단지 통신 수단을 넘어

**‘돈이 흐르는 방식 자체를 바꿔버린 사건’**이었다.

이전까지는 컴퓨터 앞에 앉아야만

인터넷을 할 수 있었고,

쇼핑도 정보 탐색도 한정적이었다.

하지만 이제는 모든 것이 손안에서 해결되었다.

쇼핑은 쿠팡,

식사는 배달의민족,

영화는 넷플릭스,

소통은 카카오톡으로.

돈은 더 이상 길을 걷지 않았다.

돈은 스크린을 따라 움직이기 시작했다.

손끝의 클릭이 곧 소비의 시작이 되었고,

거리의 불빛은 서서히 희미해지기 시작했다.

그러나 이 시기까지만 해도

오프라인은 여전히 존재했고,

온라인 소비는 편리함의 부가적인 선택지 정도였다.

돈은 ‘길’과 ‘화면’을 함께 타고 흐르고 있었던 시기였다.

5. 2020년 – 팬데믹, 모든 것이 화면 속으로 들어가다

그리고 마침내,

세상 전체가 멈춘 해가 찾아왔다.

2020년 코로나 팬데믹.

이 사건은 단순한 위기가 아니었다.

생활 방식 전체를 바꾸는 대전환이었다.

사람들은 더 이상 거리를 걷지 않았고,

가게들은 하나둘 셔터를 내렸다.

만남은 멈췄고, 소비는 정지되었다.

하지만 놀랍게도, 돈은 여전히 돌고 있었다.

단지 그 흐름의 공간이 완전히 바뀌었을 뿐.

이제 돈은 쿠팡으로,

네이버 쇼핑으로,

유튜브와 넷플릭스, 인스타그램으로 흐르고 있었다.

플랫폼 속의 데이터 센터가 전력을 과열시키는 동안,

거리의 가게는 조용히 문을 닫아갔다.

거리의 불은 꺼졌지만, 서버의 열은 타올랐다

불황이 아니었다.

우리가 몰랐던 것뿐이다.

돈은 여전히 흐르고 있었고, 그저 ‘다른 길’을 걷고 있었던 것이다.

이제 돈은 길 위가 아닌, 플랫폼 속에서

사람의 발걸음이 아닌, 클릭의 빈도에 따라

움직인다.

우리는 지금,

돈의 새로운 길목 앞에 서 있다.

이 흐름을 이해하지 못하면, 우리는 ‘불황’이라는 이름의 그림자 안에 갇히게 될 것이다.

그러나 반대로,

이 흐름을 읽는다면

불황의 한복판에서도

기회를 낚아챌 수 있다.